A la manière de François Mauriac, un texte de Pierre Vidal qui me rappelle quelque part mon enfance…

Au mois de juin, dans des sacs en toile, les enfants devaient ramasser les feuilles fragiles du grand tilleul. Ma grand-mère les mettait à sécher sur une table en fer puis elle les empilait dans des bocaux en verre qu’elle rangeait précieusement dans les armoires. Il n’y avait pas un soir d’hiver sans tisane pour calmer un quotidien pourtant serein, sans controverses, satisfait d’une aisance ostensible. Dorothée, la gouvernante, après le diner, servait l’infusion dans des tasses en porcelaine de Chine, légères, fines et décorées de motifs vifs, exotiques : des serpents, des Boudhas aux estomacs démesurés qui nous faisaient rêver, nous les enfants…

Le tilleul de la villa, cet arbre énorme désormais, avait donc une sorte de statut spécial et dans la hiérarchie du jardin il était au premier rang. Il y avait bien, près de lui, un figuier que nous escaladions en septembre pour nous gaver de ses fruits vermeils, mais il semblait vulgaire ; il n’avait pas la noblesse aristocrate du tilleul et même s’il satisfaisait notre gourmandise, il ne donnait pas cette ombre généreuse et précieuse.

« Allez jouer sous le tilleul ! », disait ma grand-mère quand elle en avait assez de nous avoir autour d’elle, mon frère et moi. Elle était en effet toujours à l’ouvrage. Elle devait préparer le thé après la partie de pétanque avec Cécelle et Papichou, les voisins de la villa. Parfois Paquito passait lui aussi et alors mon grand-père sortait de ses mots croisés de « La Croix » pour prendre part à la tertulia rituelle.

Dehors, sous le tilleul, nous entendions les éclats de voix qui montaient de la fenêtre du salon. Mon grand-père tenait pour Ordóñez : « c‘est le plus complet » disait-il. Je tendais l’oreille et ses éclats de voix trouaient l’épaisse chaleur de l’après-midi : « C’est le seul véritable artiste ».

« Louis, tu ne peux pas le comparer avec Dominguín ! Quelle classe. Il est si distingué », le reprenait Bonne-maman en élevant la voix à son tour. Distingué, c’était pour elle la qualité ultime qui prévalait sur toutes autres. Il ne fallait pas avoir d’accent car ça n’était pas distingué. Si nous mangions salement, ça n’était pas distingué non plus, pas plus que de se moucher dans ses doigts… Le qualificatif était pour elle définitif : on pouvait être paresseux, désobéissant, sale à la limite, mais il fallait rester distingué. Un concept qui resterait mystérieux pour toujours : qu’est-ce qui était distingué et qu’est-ce qui ne l’était pas ? Cette division du monde paraissait indéchiffrable.

Donc Ordóñez était artiste et Dominguín était distingué. Nous percevions sous le tilleul les bribes de ces discussions passionnées qui troublaient l’ordre immuable où nous vivions notre enfance dorée. Ces éclats de voix trouaient le coton qui nous enveloppait et bien sûr nous fascinaient. Nous avions bien compris qu’aux yeux de ma grand-mère, il valait mieux être distingué qu’artiste ; plutôt Dominguín qu’Ordóñez. Bon-papa avait une tendance à la fantaisie, un côté… artiste que sa femme combattait pied à pied et qui, malgré toussces efforts, mènerait la famille à une faillite humiliante.

Sous le tilleul, nous jouions au toro avec le petit voisin, Jean. « Il est d’un bon milieu » avait dit Bonne-Maman pour rassurer ma mère qui se reposait dans sa chambre aux volets clos. Avec sa sœur Lucette, il profiterait bientôt du cake aux fruits confits et de l’orangeade confectionnées par « Marie Cocotte », la bonne cuisinière. Bon-papa avait fait poser sous le tilleul de belles dalles orange en cercle qui évoquaient pour nous le sable de l’albero. C’était donc notre plaza.

Je montais sur les épaules de Jean armé d’un long bâton abandonné par le jardinier et je frappais mon frère devenu, les doigts pointés sur moi et le front volontaire, le toro de mes rêves. Batacazo ! Voici que la cavalerie s’effondre sur le carrelage et que mon cadet frappé à la fête s’affale à son tour ; le trio hurlant car ensanglanté… légèrement, disons-le. Les cris interrompirent la tertulia du salon et Bonne-maman descendit une bouteille de mercurochrome à la main. Assise sur un banc, Luette applaudissait avec passion à ces jeux sanglants.

« Ne pleurez pas comme ça ! Vous n’êtes pas des fillettes tout de même », nous dit Bonne Maman en nous frottant énergiquement avec du coton. Nous étions badigeonnés de rouge et Bon-papa qui n’avait pas bougé de son fauteuil depuis l’accident, cria de la fenêtre du salon : « Jeanne, ne gronde pas les petits. Ils s’amusent ! »

Nous nous amusions en effet et une fois ma grand-mère remontée dans de salon de la villa, nous volions les plaids bien pliés sur le bord des chaises longues pour en faire de splendides capotes. Mon frère restait cantonné dans le rôle du fauve ; à moi celui du torero qui faisait virevolter l’étoffe sous son mufle terrible.

Là-haut le ton montait, mon grand-père avait servi un anis de Chichón qu’il gardait pour ces occasions et les esprits s’échauffaient. La voix terrible, grave, sévère, un brin théâtrale de Paquito dominait celle des autres participants à la réunion :

« Ne me parlez pas de Cordobés, disait-il, rouge de colère, agitant ses poings en arpentant la pièce, c’est un clown, un bon à rien, il est vulgaire. Ces sauts de la grenouille, ça n’a pas de place dans une arène. Sous un chapiteau de cirque, peut-être…»

« Tu as raison, Paquito, il n’est pas du tout distingué ce Cordobés » disait ma grand-mère qui bégayait légèrement quand elle se voulait définitive.

Et moi, sous la fenêtre, interloqué, le plaid à la main, je me demandais qui était ce monstre si peu distingué capable de sauter comme une grenouille sur le sable de la piste sacrée. Je le voyais entouré d’une foule en folie, porté en triomphe jusqu’à son hôtel. J’aimais ce regard rebelle et légèrement ironique aperçu sur les unes des hebdomadaires qui trainaient dans le bureau de mon Grand-père ; ces yeux qui portaient la révolte, la revanche et la provocation. Il me semblait que ce voyou fantastique, en guenilles, encadré de deux gardes civils aux tricornes, ces brutes ridicules, voulait changer le monde et qu’il y arriverait.

Sous le tilleul du jardin, je me mettais alors à genoux devant le frontal fraternel et la bête, noble, passait en me frôlant le visage, sous le plaid jeté au-dessus de sa tête… Lucette, assise sagement, applaudissait en riant à ces exploits.

Puis on entendit la petite voix sucrée de Cécelle : « moi, je n’oublierai jamais Jaime Ostos. Tu te souviens Papichou, au parador de Carmona : il s’était levé de la table à côté et il avait décortiqué les gambas que l’on nous avait fait griller ». Papichou approuvait de la tête car comme sa parole ne pesait pas lourd, il ne la prenait jamais. Il avait adopté le langage des signes.

Paquito, lui, parlait pour deux ; il avait la passion du verbe. Il mettait le ton comme on nous l’apprenait dans les récitations et son éloquence ronflante, fascinait les enfants dans ce monde qui se voulait avant tout raisonnable, lisse et plat.

« Vous avez raison, Cécelle, c’était un type cet Ostos. Quel courage ! Quelle classe en piste ! Et dans la vie… Vous savez que je l’ai rencontré… à Ecija. »

« Décortiquer les gambas, ça c’est distingué ! » conclut ma grand-mère qui rangeait les tasses de porcelaine de Chine, les verres à liqueur et la bouteille d’anis de Chinchón, donnant à ses invités le signal du départ.

Sous le tilleul, je rangeais le bâton qui avait servi de puya et pliai en quatre les couvertures légères déposées sur le bord des chaises longues, prêtes ainsi à leur tâche ingrate : réchauffer les pieds. Lucette but un dernier verre d’orangeade glacée et me donna un léger baiser sur le front, la bouche pleine du cake aux fruits confits de Marie Cocotte.

Le roi n’était pas mon cousin.

Une brise légère montait de l’océan et les dernières lueurs rouge vif, illuminaient les pins d’une lumière rasante et glorieuse. Sous le tilleul fatigué des cris d’enfants, la paix…

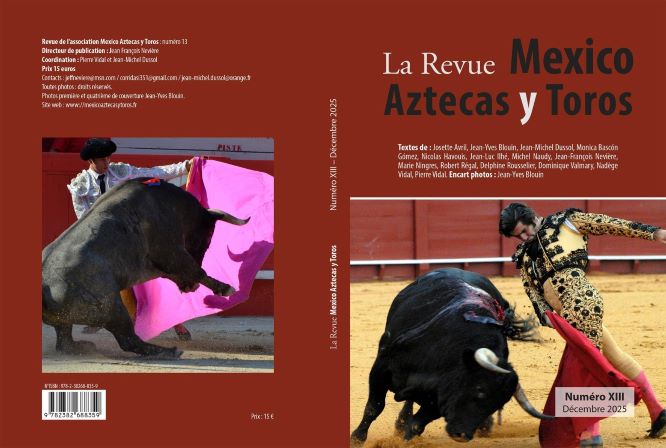

Par ailleurs, publication du N°XIII de la revue « Mexico Aztecas y Toros ». 15€.

Renseignements :