Et eux, seuls avec elle… (2)

Inquiétante.

La couleur.

Celle de Mars.

Le dieu du combat.

Celle des cardinaux.

En hommage au sang versé du Christ.

Celle du vêtement des daifas, des buñis, des meselinas et des suripantas de Rodolfo Rodríguez «El Pana».

Celle du «Rising Sun» de Dylan.

Celle de la toge des juges qui condamnent le Julien Sorel de Stendhal.

Celle de la capuche et des gants du bourreau.

Celle de la voiture.

De Gilles Villeneuve tué aux qualifications du Grand Prix de Belgique.

Celle des drapeaux qui dirent l’espoir.

A jamais abandonné d’un mois de printemps.

Et celle de la robe de Maria Callas à l’opéra Garnier.

Pour le plus grand «Norma» de tous les temps.

De ses vibrations et de son rythme.

Dépend tout.

Complexe.

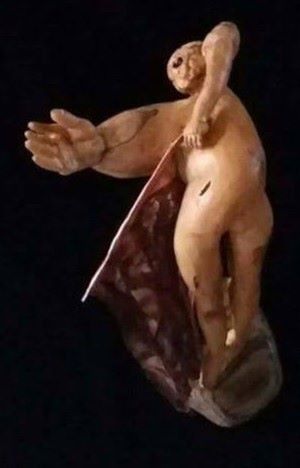

Le maniement.

Pliée en deux.

Sur un bâton.

Cannelé sur une extrémité.

L’autre en pointe d’acier.

De la toile.

Et du bois.

Une voile de spinnaker.

Sur un mat de crayon.

Et avec ce peu.

Il convient de tout faire.

La page blanche.

D’un bref roman à écrire.

Comme un haïku.

Conçu par Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski.

Des gestes parfaits.

De gouvernance.

Des courbes.

Et quelques droites.

Des pleins.

En déliés.

Pour éviter.

De se perdre.

Dans une interrogation.

De chaque instant.

Irréfragable.

Et vraie pour tous.

Du plus humble.

Au plus grand.

D’Agustín García Díaz «Malla» mort à Lunel.

A José Antonio Morante Camacho couronné à Séville et Napoléon des adieux de Fontainebleau à Madrid.

Béquille, muleta elle se nomme.

Et eux, seuls avec elle.

Datos

Le terme de muleta pourrait avoir comme origine muletilla, nom espagnol du bâton en passementerie.

Francisco Romero passe pour être celui qui introduisit l’usage de la muleta vers 1726.

Dans les premiers temps, elle s’appelait lienzo, était de couleur blanche et faite en lin, chanvre ou coton, accroché à un bâton. Plus petite qu’aujourd’hui, son usage était aussi plus limité. Sa couleur pouvait changer (rouge, jaune ou bleue) selon le choix du torero, avant que le rouge ne soit définitivement adopté.

Au milieu du XIXe siècle, à l’époque de Cúchares, la muleta était encore de petite dimension et aux débuts de la carrière de Lagartijo, sa couleur pouvait changer.

On suppose que c’est « Costillares », qui a imaginé l’élargissement de la muleta et sa fixation sur un bâton pour être plus maniable.

Sa taille a augmenté au fil du temps, et de nouveaux matériaux furent utilisés, comme la flanelle ou la laine. À mesure que sa taille augmentait, de nouvelles figures, plus complexes et d’un plus grand intérêt artistique, furent possibles. Mais le changement le plus significatif est celui de sa fonction : la muleta est passée d’un simple instrument de défense, destiné à faire baisser la tête du taureau avant l’estocade, à l’instrument central de l’art du matador…

Patrice Quiot